予防歯科・メンテナンス

フッ素は体に悪くないの?フッ化物の安全性について

「子どもの虫歯予防にフッ素が良い」って聞いたけど、AIに尋ねたら「フッ素は毒」なんて情報も出てきて…一体どっちを信じればいいの?

大切なお子さんのために、良かれと思うことが、もし体に害を及ぼすとしたら…そう考えると、少し怖くなってしまいますよね。

また、我々の身近なところにもフッ素加工の調理器具(テフロン加工やダイヤモンドコート、マーブルコート等もフッ素加工の種類です)があるため、これも毒性があるのではと懸念する方もいらっしゃいます(ちなみにこれらの調理器具から有毒ガスが発生するのは、300度以上という大変な高温に熱した場合だけです)。

最初に申し上げると、歯科医院や歯磨き粉で使われる「フッ化物」は、元素のフッ素とは全くの別物であり、安全性も高く、虫歯予防に効果的なものです。今回は、そんなフッ化物の安全性について、きちんとご説明しましょう。

フッ化物について知っておきたいこと

上でお話ししたとおり、歯科医院や歯磨き粉で使われる「フッ化物」は、適量を守れば安全で虫歯予防に役立ちます。

フッ化物には、歯から溶け出したミネラルを再び歯に戻す再石灰化を促したり、歯の質を強くして酸に溶けにくい状態にしたりする働きがあります。これまで様々なポラリス歯科コラムでも「フッ素塗布が有効」とお伝えしてきたのは、フッ化物の持つ効果的な作用があるからです。

「フッ素」と「フッ化物」は全くの別物

では、冒頭で触れたような誤解はなぜ生じるのでしょうか。多くの方が不安に感じられるのは、「フッ素」と「フッ化物」という2つの言葉を混同しているからかもしれません。

- 元素の「フッ素(F)」

- 虫歯予防で使う「フッ化物(F-)」

この2つは、全くの別物です。例えるなら、猛毒の「塩素」ガスと、私たちが毎日食べる「食塩(塩化ナトリウム)」の関係に似ています。塩素は単体では危険ですが、ナトリウムと結びついて安定した「塩化ナトリウム」になることで、安全な食塩として利用できますよね。

これと全く同じで、反応性が高く不安定な「フッ素」も、自然界では単独で存在することはほとんどありません。カルシウムやナトリウムなど他の元素と結びつき、非常に安定した「フッ化物」という化合物として存在しています。

私たちが食べ物(お茶や魚介類)や水道水から自然に摂取しているのも、虫歯予防で使うのも、この安定した「フッ化物」なのです。

歯磨き粉を飲み込んでも大丈夫?

もちろん、どんな物質も一度に大量に摂取すれば体に害を及ぼします。それは水や塩でも同じですね。

もしフッ化物を一度に大量摂取した場合、腹痛や下痢、嘔吐などの消化器症状が生じることがあります。さらに中毒症状が進むと痙攣を起こすケースもあります。

実際に中毒を起こす可能性は少ない

ただ、実際に中毒を起こすことは考えづらいと言えます。日本中毒情報センターは、急性中毒の症状が現れ始めるとされる量を、体重1kgあたり3〜5mgと定めています。これを体重15kgのお子さん(3~4歳児の平均)に当てはめてみましょう。

中毒の可能性があるフッ化物量は、

- 15kg × 3mg/kg = 35mg

となります。

子どもの用の歯磨き粉(フッ化物濃度950ppm、1本60g)には、フッ化物量約57mg含まれていますので、体重15kgのお子さんが中毒症状を起こすには、歯磨き粉を半分以上、一気に飲み込んでしまった場合ということになります。

このように考えると、毎日の歯磨きでうがいが上手にできず、少量を飲み込んでしまう程度であれば、過度に心配する必要はないと言えるでしょう。

万が一、歯磨き粉を大量に飲んでしまった場合

ただ、もし万が一、歯磨き粉を大量に飲んでしまった場合は、応急処置として牛乳をコップ1~2杯飲ませ、速やかに医療機関を受診してください。牛乳に含まれるカルシウムが、フッ化物が体内に吸収されるのを防いでくれます。

急性症状が現れた場合の対処法は、フッ化物の体内からの除去と症状の緩和です。 フッ化物の除去には、胃を洗う胃洗浄、吐き出させる催吐などが行われます。

フッ化物の過剰摂取で起こりうること

上述のとおり、フッ素入りの歯磨き粉を多少飲んでしまっても問題はありませんが、フッ素を「長期間にわたって過剰に」摂取し続けると、慢性的な症状が現れることがあります。

歯のフッ素症(斑状歯:はんじょうし)

斑状歯とは、歯が作られている時期(0歳~8歳頃)に、必要以上のフッ化物を継続的に摂取した場合に、歯の表面に白いシミや斑点、重度になると茶色い模様が現れる症状です。一度生えた歯がフッ素症になることはありません。

ただし、斑状歯になるのは、日本の基準の何倍ものフッ素濃度を持つ飲料水を、日常的に飲んでいる海外の一部地域など、特殊な環境に限られます。

斑状歯については、提携医院である町田歯科のフッ化物(フッ素)の歴史のコラムで詳しく解説しておりますので、興味のある方は、併せてご参考になさってください。

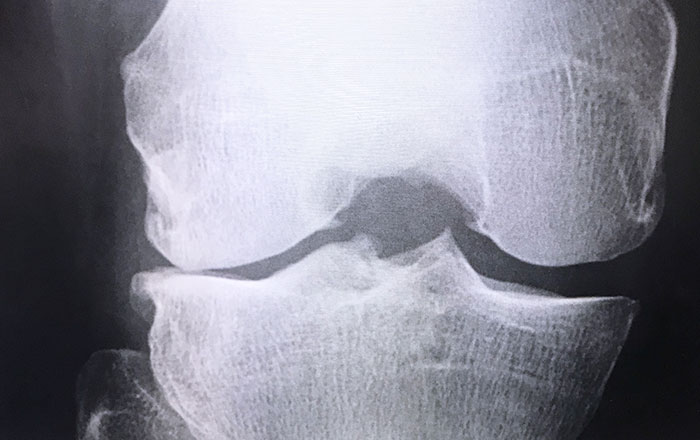

骨のフッ素症

骨のフッ素症は、歯のフッ素症よりもさらに特殊な条件下で起こる症状です。飲料水などを通じ、高濃度のフッ化物を、数十年という長期間にわたって摂取し続けた場合に発症する可能性があります。

骨のフッ素症は、レントゲンを撮ったら骨が白く濃く写る程度の症状の場合もありますが、進行すると手足の動きが悪くなったり、動かした時に痛みが出たりすることもあります。ただ、こちらも日本では、通常の生活を送っていて発症するという報告はほとんどありません。

フッ素による虫歯予防はどれくらい安全?

フッ化物の急性症状や慢性症状の話を聞くと、多少不安に思われるかもしれませんが、重ねてお伝えしたように、そのような心配は基本的になさらなくて大丈夫です。

ここでは、ご家庭や歯科医院で行うフッ素ケアがどのくらい安全なのか、先ほどの中毒量のリスクから、どれだけかけ離れているかを見てみましょう。

①フッ素入り歯磨き粉

現在、市販されているフッ化物配合歯磨き剤は2種類です。950ppmタイプと1450ppmタイプ(6歳未満のお子さんへの使用が禁止)があります。お子さんに使うフッ化物配合歯磨き剤のフッ化物の濃度は950ppmが上限です。

| 年齢 | 1回の使用量の目安 | フッ化物量 |

|---|---|---|

| 6ヶ月~2歳 | 米粒大(1~2mm程度) | 約0.05mg |

| 3歳~5歳 | グリーンピース大(5mm程度) | 約0.25mg |

| 6歳以上 | 歯ブラシ全体(1.5~2cm) | 約1.0mg |

(参考:日本小児歯科学会「フッ化物配合歯磨剤の推奨される利用方法について」補足版)

先述のように、体重15kgのお子さんの中毒量が35mgであることを考えると、歯磨きで使う量がどれほど微量で安全か、一目瞭然ですね。

②歯科医院でのフッ素塗布

フッ化物塗布は、歯科医院で歯に直接フッ化物を塗る虫歯予防法です。歯科医院で使われるフッ素は高濃度(9000ppm)ですが、歯科医師・歯科衛生士が厳密に量を管理して塗布します。

また、3歳以下のお子さんの場合、1回の使用量は1ml以下(フッ化物量9mg未満)です。しかも、その大半は塗布後に拭き取ったり、うがいで排出されたりするため、実際に体内に取り込まれる量はごくわずかです。

③フッ化物洗口(うがい)

フッ化物洗口法は、フッ化物が配合された洗口液でうがいをして虫歯を防ぐ方法です。週1回タイプと週5回タイプがあります。

週1回タイプは、0.2%フッ化ナトリウム溶液(フッ化物濃度900ppm)を10ml使います。1回分10mlに含まれるフッ化物の量は9mgです。

もし、体重20kgのお子さんの場合、中毒量は100〜200mgですから、1回分を全部飲んだとしても、中毒量には遠く及びません。また、歯のフッ素症についても、洗口液を使い始める年齢では、歯の歯冠ができ上がっているので起こることもありません。

週5回法は、0.05%フッ化ナトリウム溶液(フッ化物濃度225ppm)を5ml使います。濃度の高い週1回タイプを、1回分全部飲み込んでも急性症状は起こらないわけですから、より薄い週5回タイプなら心配ありません。

フッ化物は虫歯からお子さんを守る強い味方

今回お伝えしたように、歯科医院や家庭で使われるフッ化物は、適量を守れば安全で虫歯予防に非常に効果的です。

フッ化物の健康障害には、一度に大量摂取した場合の急性症状と、長期にわたり過剰摂取した場合の慢性症状(斑状歯、骨のフッ素症)がありますが、虫歯予防のために使用する量は、これらの健康障害を引き起こす量からは遠くかけ離れています。特に、市販の歯磨き粉を少量飲み込む程度であれば、過度に心配する必要はありません。

フッ化物は、「歯の再石灰化を促進する」「歯質を強化する」「虫歯菌の活動を抑える」という3つの作用で、大切なお子さんを虫歯から守る強い味方です。

ポラリス歯科・矯正歯科でも、お子さん一人ひとりの歯の状態や年齢に合わせたフッ化物塗布など、効果的な虫歯予防に取り組んでおります。フッ化物の使い方や適切な量についてご質問がありましたら、札幌駅すぐそばのポラリス歯科・矯正歯科にお気軽にお問い合わせください。