歯の治療全般

虫歯・歯周病リスクを高める!?「ながら食べ」の問題点と対処法

食事中、ついついスマホを触ったり、テレビをぼーっと見ていたりすることはありませんか?もしかしたら、それは「ながら食べ」になっているかもしれません。

「ながら食べ」は、食事への集中力を低下させ、食べる時間が長くなったり、しっかり噛まなくなったりと、食習慣の乱れを引き起こす可能性があります。

そして、この「ながら食べ」が、虫歯や歯周病といったお口のトラブルのリスクを高めてしまうこともあるんです。

今回は、そんな「ながら食べ」について、歯の健康にどのような悪影響を与えるのか、また、今日から実践できる「ながら食べ」の改善策もご紹介します。

「ながら食べ」とは?

冒頭でも触れたように「ながら食べ」とは、食事をしながらテレビを見る、スマートフォンを操作する、仕事をする、読書をするといったように、食事以外の他の活動を同時に行う食べ方のことです。

テレビやスマホを見ながらダラダラ食べている時は、「食べる」ということから注意が逸れ、食べる時間が長くなるほか、咀嚼(そしゃく)がおろそかになります。

この咀嚼がおろそかになるのは問題で、きちんと噛まないことで唾液が減り、歯の健康に悪影響を与え、虫歯や歯周病のリスクが上がってしまうのです。

「ながら食べ」によって高まる虫歯リスク

虫歯治療のページでも触れていますが、まず虫歯がどのようにしてできるのか、その基本的な仕組みからお話ししましょう。

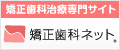

私たちの口の中には、ミュータンス菌をはじめとする細菌が存在し、食べ物や飲み物がお口に入ると、これらの細菌が糖分を分解して酸を作り出します。

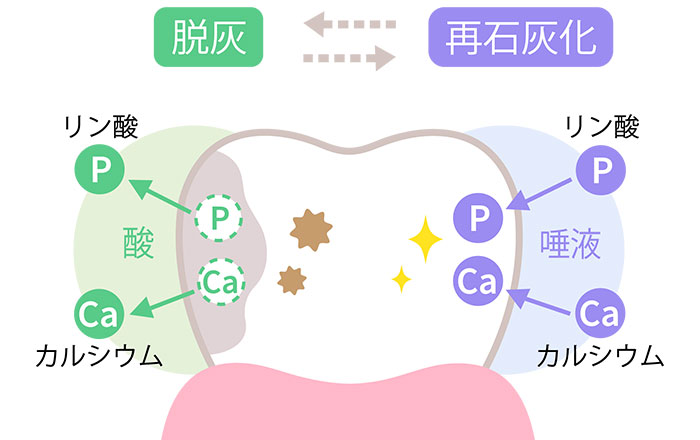

すると、中性(pH7.0程度)に保たれていたお口の中が、酸性(pH5.7~6.2)に傾きます。酸が歯の表面に触れると、歯の成分であるカルシウムやリンが溶け出し、そこから歯が少しずつ溶かされていきます。

この現象を脱灰(だっかい)と呼び、この状態が続くと、やがて穴が開いて虫歯になってしまいます。そして今回のテーマである「ながら食べ」は、以下で述べる唾液の働きを妨害するため、虫歯のリスクが上がってしまうのです。

洗浄作用の低下

唾液には、お口の中に残った食べカスや細菌を洗い流す洗浄作用という大切な役割があります。

しかし、「ながら食べ」で食事への意識が散漫になると、よく噛まなくなって唾液の量が減るため、この洗浄作用が働きにくくなります。

すると、食べカスや細菌も歯の表面に残りやすくなるため、虫歯菌が酸を作り出す材料を与えてしまうことになり、虫歯になるリスクが高くなってしまいます。

緩衝作用(中和作用)の妨害

唾液には、食事によって酸性に傾いたお口の中のpHを中性に戻す緩衝作用(かんしょうさよう)という働きもあります。唾液が酸を中和してくれるのです。

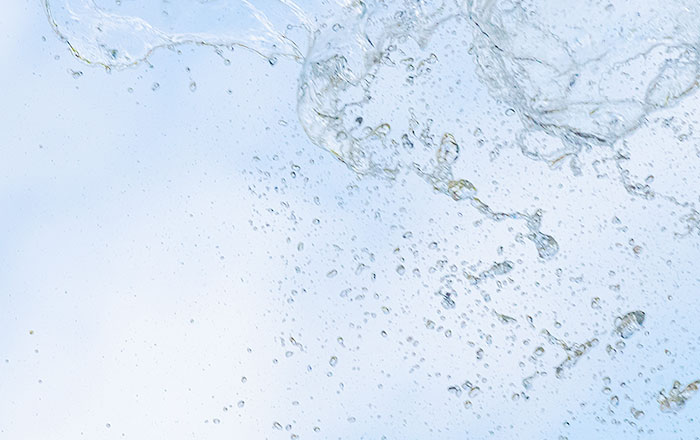

ただ、お口の中が酸性になってから、唾液の力で中性に戻るまでには、20~40分程度の時間が必要です。

「ながら食べ」でだらだらと食事を続けていると、中性に戻そうとしている最中に、次々と食べ物が運ばれてくるため、そのたびに再び酸が作られ、お口の中が酸性の状態に逆戻りしてしまいます。

結果的に、お口の中が酸性にさらされる時間が長くなり、歯が溶けやすい環境が続いてしまうことになります。

再石灰化作用の妨害

再石灰化(さいせっかいか)とは、脱灰によって一度溶け出した歯の表面を、唾液の力で修復する働きのことを言います。

唾液に含まれるカルシウムイオンやリン酸イオンが、溶け出した歯の表面に再び沈着し、初期の虫歯であれば元の健康な状態に戻してくれます。虫歯の自然治癒作用というとわかりやすいかもしれません。

しかし、「ながら食べ」をしていると、再石灰化が進む間もなく、次の脱灰が始まってしまいます。つまり、歯が修復されるスピードよりも、歯が溶かされるスピードの方が上回ってしまうため、再石灰化が追いつかず、虫歯になってしまうのです。

「ながら食べ」によって高まる歯周病リスク

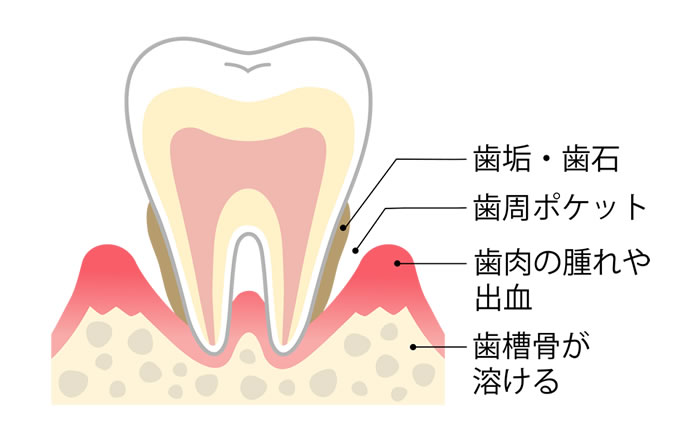

次に、「ながら食べ」と歯周病の関係についてご説明します。放っておくと全身疾患も?歯周病について詳しく解説のコラムでも解説しましたが、日本人が歯を失う最も多い原因は歯周病なのです。実に20歳以上の方の6割以上が歯周病という状況で、もはや国民病と言えるでしょう。

歯周病は、進行すると歯茎の炎症や出血、歯がグラグラするなどの症状が現れ、最終的には歯が抜け落ちてしまうこともあります。さらに、歯周病菌が血流に乗って全身に広がることで、心臓病や糖尿病といった全身疾患につながる可能性もあるため、決して軽視してはいけません。

そんな歯周病もまた、ジンジバリス菌などのお口の中の細菌が原因となる病気です。歯周病の原因菌は、内毒素という毒素を作り、この毒素によって炎症が起こり、歯周病になると考えられています。

そして、虫歯リスクのくだりでもご説明したように、「ながら食べ」によって唾液の働きが阻害されると、歯周病のリスクも高まってしまうのです。

洗浄作用の低下

先ほど、虫歯リスクの項目にも出てきた唾液の洗浄作用の低下は、歯周病のリスクも高めてしまいます。

歯周病菌もまた、お口の中に残った食べ物のかけらや歯垢を栄養源として増殖します。そのため、「ながら食べ」によって噛む回数が減り、唾液の分泌量が少なくなると、お口の洗浄作用が十分に働かず、歯周病菌や汚れを洗い流しにくくなります。

これにより、歯周病菌が増えやすい環境が作られ、歯周病の発症や進行のリスクが高まります。

抗菌作用の低下

唾液には、お口の中に存在する細菌の増殖を抑えたり、活動を弱めたりする抗菌作用も備わっています。

「ながら食べ」によって唾液の分泌量が減少すると、抗菌作用も低下してしまい、歯周病菌の活動を抑えられなくなります。その結果、歯周病が発症しやすく、進行しやすい状態になってしまうのです。

組織修復作用の低下

唾液には、傷を治す働きもあります。歯周病菌に傷つけられた歯肉などの歯周組織にとっても、この働きは重要です。

ところが、「ながら食べ」をしていると唾液の量が増えないので、この組織修復作用が十分に機能しにくくなります。すると、歯周病によって傷んだ歯周組織の回復が遅れたり、妨げられたりするようにもなってきます。

この状態で歯周病菌がさらに内毒素を出し続けると、歯周組織のダメージはますます深刻化し、歯周病が進行しやすくなってしまうのです。

一度進行してしまった歯周病を完全に元の健康な状態に戻すことは非常に難しいとされていますので、注意してください。

「ながら食べ」の防ぎ方

これまで説明してきたように、「ながら食べ」は、虫歯や歯周病のリスクを高めるなど、お口の健康にとって様々な悪影響を及ぼす可能性があります。大切な歯の健康を守るためにも、「ながら食べ」の習慣を見直していくことをおすすめします。

ここでは、「ながら食べ」を防ぐために日常生活で意識したいポイントをご紹介します。また、歯やお口の健康を守るための食生活のコラムでも、食事の際に注意すべき点について解説していますので、併せてご参照ください。

食事と間食を続けて摂らない

毎日の朝食、昼食、夕食の時間をある程度決めて、規則正しい食生活を送るように心がけましょう。

間食をする時は、それぞれの食事から20〜40分以上あけ、次の食事までの間隔も20〜40分以上の時間をあけるようにしてください。

食事と間食をだらだらと続けず、食べる時間と食べない時間の区切りをはっきりさせることで、お口の中が酸性になる時間を短くできます。また、食事や間食の回数が増えすぎないように意識することも大切です。

食べることに集中してしっかり噛む

よく噛むことで唾液の分泌が促され、お口の自浄作用や中和作用、再石灰化といった唾液の働きが活発になります。

また、噛むという行為に意識を向けることで、自然とテレビやスマートフォンを見ることも少なくなり、「ながら食べ」を防ぐ効果も期待できます。

食事の時間を決めてだらだら食べない

食事は時間を決めて、だらだらと食べ続けないように心がけることが大切です。絶対に時間を厳守しなくてはならないというわけではありませんが、一定の食事時間をきちんと意識するのは良い習慣と言えるでしょう。

食事の時間を意識すれば、テレビやスマートフォンなどに気を取られる時間も減り、食事に集中しやすくなるため、「ながら食べ」の防止につながります。

もちろん、家族や友人と会話を楽しみながら食事をするのは大変良いことです。ただ、お酒と虫歯の関係のコラムでもお伝えしましたが、特にアルコール類や糖分の多い甘いものなどを、だらだらと口にし続けるのは歯に良くありません。

その際も食事そのものへの意識は忘れず、食べる時間とそうでない時間のメリハリをつけるようにしましょう。

「ながら食べ」を見直して健康な歯を

ご自身の食習慣を振り返ってみて、「もしかしたら『ながら食べ』をしているかもしれない」と心当たりのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回お伝えしたように、「ながら食べ」は、無意識のうちに虫歯や歯周病のリスクを高めてしまう可能性がありますので、この機会にぜひ一度、食事の習慣を見直してみることをおすすめします。

ポラリス歯科・矯正歯科では、虫歯や歯周病を未然に防ぐためには、「ながら食べ」のような食習慣の改善に加え、先述の歯やお口の健康を守るための食生活のコラムでもお伝えした、バランスの取れた食生活も非常に重要だと考えています。

「ついつい『ながら食べ』をしてしまう」「家族の食生活で気になることがある」など、ご自身やご家族の食習慣についてアドバイスを受けてみたいとお考えでしたら、どうぞお気軽に札幌駅すぐそばのポラリス歯科・矯正歯科にご相談ください。