入れ歯

ヒントはタコの吸盤?外れにくい次世代の入れ歯

歯科医院を訪れる方や、このコラムをお読みになっている方の中にも、総入れ歯の方がいらっしゃると思います。

これまで入れ歯のコラムでも取り上げてきたように、総入れ歯は部分入れ歯と異なり、歯にかける金具がありませんから、部分入れ歯と比べると外れやすい傾向があり、食べたり話したりする時にとても不自由になります。

この問題を解消しようと、これまで世界中で様々な取り組みがなされてきましたが、昨年末、ロンドン大学で全く新しいアプローチによって、外れにくい入れ歯が発表されました。

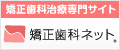

詳しくは、King’s College London の Octopus suckers fix dentures in research firstの記事に紹介されていますが、今回は、そんな入れ歯の歴史を変えるかもしれない総入れ歯の新しい接着方法についてご紹介します。

総入れ歯が落ちない仕組み

そもそも上顎の総入れ歯は重力で引っ張られているのに、落ちてこないことを不思議に思ったことありませんか?まず、総入れ歯が落ちてこない仕組みについて解説しましょう。

落ちない理由は吸着作用

冒頭でも触れたように、部分入れ歯には金具がついていて、落ちないように歯に引っかけるように作られています。

しかし、総入れ歯には金具はありません。引っかける部分がないのに、なぜ落ちてこないのかというと、その答えは「吸着作用」によるものです。

とはいえ、吸着作用と聞いても、ピンとこない方も多いですよね。身近な例で言うと、吸盤が挙げられます。吸盤はこの吸着作用によって、物に貼り付くようになっています。

吸盤を平らで凹凸のない物に押し当てて、中央部分を押さえつけると、吸盤の内部から空気が抜けます。すると、真空状態に近くなった吸盤内部と大気圧との間に圧力差が生まれます。この圧力差で吸盤は物に貼り付くのです。

入れ歯が吸着する原理

では、入れ歯の場合はどうでしょうか?入れ歯の裏側を見ても、もちろん吸盤はついていません。それならば、なぜ入れ歯は吸着するのでしょう。

実は、入れ歯の構造にその答えがあります。総入れ歯をお口に装着すると、入れ歯と粘膜の間の空気が外に押し出され、入れ歯と粘膜の間は真空状態に近づきます。すると、入れ歯と粘膜の間と、大気圧には圧力の差が生まれ、この圧力差が吸着作用を生み出します。

一見すると入れ歯に吸盤はついていませんが、実は入れ歯自体が、吸盤のような構造になっているのです。

入れ歯が外れてしまう理由

入れ歯自体が吸盤のような構造になっているのなら、入れ歯は落ちてこないことになります。しかし、実際には外れやすい入れ歯があり、冒頭でもお話しした、使用時の不快感が生まれます。

もう一度、吸盤をイメージしてみてください。吸盤は丸い物や、凸凹とした物に押し当てるとしっかり吸着しませんよね。吸盤は、平らな物ほど良く吸着します。

お口の中も平らならば、入れ歯もよく吸着するのですが、実際にはそうではありません。お口の中は硬いところもあればやわらかいところもあり、とても複雑です。

入れ歯を作る時は、お口全体をしっかりと覆うように製作しなければなりませんが、口腔内の状態によっては、なかなか難しいことがあります。すると、吸着力が足りなくなり、外れやすい入れ歯になってしまうというわけです。

新世代の入れ歯のコンセプト=タコの吸盤

お話ししてきたような事情があるため、今まで歯科医師は、「いかにして入れ歯をお口の表面に吸着させるか」に苦心してきたのです。そんな中、ロンドン大学の研究チームが出した答えが、今回のテーマである『タコの吸盤』でした。

普通の吸盤ではダメ

入れ歯が外れない仕組みが、吸盤と同じであることは説明したとおりです。しかし、入れ歯が吸着する口腔内の形は複雑なので、単なる吸盤を1つや2つ取り付けても、吸着作用を上手く発揮してくれません。

タコの吸盤をヒントに

吸着作用に外れない入れ歯のカギがある以上、吸盤をなんとか入れ歯に取り入れられないか、ロンドン大学の研究チームは研究を重ねました。

そこで着目したのが、海に生息するタコだったのです。タコの足には無数の吸盤があり、あらゆるものに貼り付きますよね。凸凹とした物にも貼り付きますし、丸いものにも吸着します。

ロンドン大学の研究チームは、入れ歯の裏側にタコの足のように多くの吸盤をつけたら、外れない入れ歯ができるのではないかと考えたのです。

入れ歯への吸盤の導入

従来の入れ歯の製作方法では、入れ歯の裏側に無数の吸盤を取り付けることはできませんでした。ここで活躍したのが、3Dプリンターがもたらす歯科医療の変革のコラムでもお伝えした3Dプリント技術です。

吸盤の取り付け

タコの足の吸盤の仕組みを解析した研究チームは、入れ歯の裏側に高度な3Dプリント技術を応用して、タコの吸盤と同じ構造を再現しました。

こうして作られた入れ歯の裏側には、無数の小さな吸盤がびっしりと備え付けられていました。

一つの吸盤を大きく作ると、入れ歯の表面積には限りがありますから、取り付けられる吸盤の数は少なくなってしまいます。吸盤がの数が少ないと、たとえそのうちのいくつかが吸着しないだけでも、入れ歯は安定しなくなります。

吸盤を小さくできれば、たくさんの吸盤がつけられるので、いくつかが吸着しなくても、残りの多くの吸盤でしっかり吸着でき、外れないようになります。

タンパク質でのコーティング

吸盤は水で濡らした方がよりしっかりと吸着しますよね。しかし、入れ歯はプラスチックで作られているので、水を弾いてしまいます。

そこで、研究チームは、入れ歯の吸着性を高めるために、入れ歯の表面をケラチンというタンパク質でコーティングして、水分を弾かないようにしました。

こうして、吸盤の数と構造、タンパク質によるコーティングで、従来の入れ歯よりも強く吸着できる入れ歯が誕生したのです。

新たな入れ歯治療の可能性

歯がない場合の治療法としては、近年はインプラントもメジャーになりつつありますが、インプラントは体調や持病の状態などによっては治療を受けられないケースもあり、入れ歯を選択する方もまだ多いのです。

ただ、コラムでもお伝えしたように、総入れ歯を入れると食事を楽しみづらくなったり、外れてしまわないかと不安になるなど、どうしても使用感に難がありました。

ロンドン大学が開発した、この次世代の総入れ歯は、使用中の入れ歯の安定感に悩んでいる方や、インプラント治療を受けられない方など、お悩みのある方に光明となる可能性を秘めています。

成熟した技術となり、進歩の余地がないかと思われていた入れ歯ですが、材質だけでなく構造の面でもまだまだ発展の余地はあると言えるでしょう。さらなる進化が楽しみです。

ポラリス歯科・矯正歯科は、北海道大学歯学部臨床教授も務める千田理事長が率いる医療法人社団 千仁会の専門医が多く在籍し、常に先進の治療技術のキャッチアップを行い、日々の診療に活かしています。

入れ歯でお悩みの方や、最新の技術に基づいた歯科治療を受けたいとお考えの方は、札幌駅すぐそばのポラリス歯科・矯正歯科にお問い合わせください。

参考情報: