根管治療

歯髄覆髄法(しずいふくずいほう)とは?

皆さんは歯髄覆髄法(しずいふくずいほう)という治療法をご存じですか?なかなか聞きなれない言葉だと思いますが、歯髄覆髄法とは、歯の神経(歯髄)をできる限り温存するための治療法のことです。

虫歯が神経まで到達すると、根管治療の種類のコラムで解説した神経を抜く治療(抜髄:ばつずい)が選択されることが多くありました。しかし、歯の神経を除去してしまうと、歯がもろくなり、寿命が短くなるリスクがあります。

そこで、選択されるのが歯髄覆髄法です。今回は、歯髄覆髄法とはどのような治療なのか、その種類やメリット・デメリット、適用できるケースなどについて解説していきます。

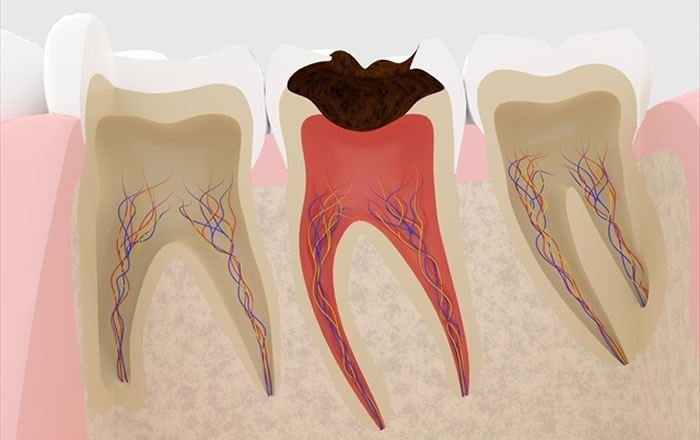

そもそも歯髄(しずい)とは?

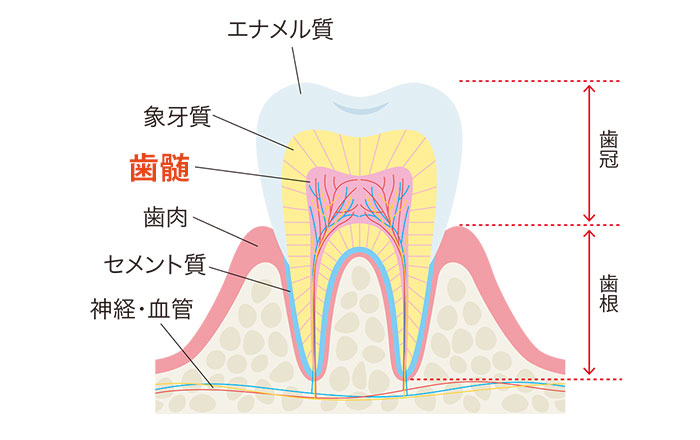

歯髄(しずい)とは、いわゆる「歯の神経」と呼ばれている組織です。

歯髄は神経線維だけでなく、歯に栄養や酸素を届ける動脈や静脈といった血管も含んでいます。動脈から栄養や酸素を受け取り、静脈から老廃物を排出し、絶えず養分を受け取ることで強度を保っているのです。また、神経は冷たいものがしみたり、虫歯の進行を痛みで知らせたりするセンサーの役割も担っています。

もし歯髄を失ってしまうと、歯は栄養供給が途絶えた「枯れ木」のような状態になります。その結果、歯がもろくなり、割れやすくなってしまいます。

このように、歯髄は歯が生きていくうえでとても大切な組織です。そのため虫歯治療では、歯髄は可能な限り残すことを考えています。

歯髄覆髄法(しずいふくずいほう)とは?

歯髄覆髄法とは、深い虫歯などで神経に刺激が伝わりやすくなっている歯に対して行われる治療法です。虫歯を丁寧に取り除いた後、覆髄材(ふくずいざい)という薬を塗り、神経を保護します。

歯髄覆髄法に用いられる覆髄材は、現在、水酸化カルシウム製剤とケイ酸カルシウム製剤が主流です。これらの覆髄材には、次のような効果があります。

外部からの刺激を遮断する

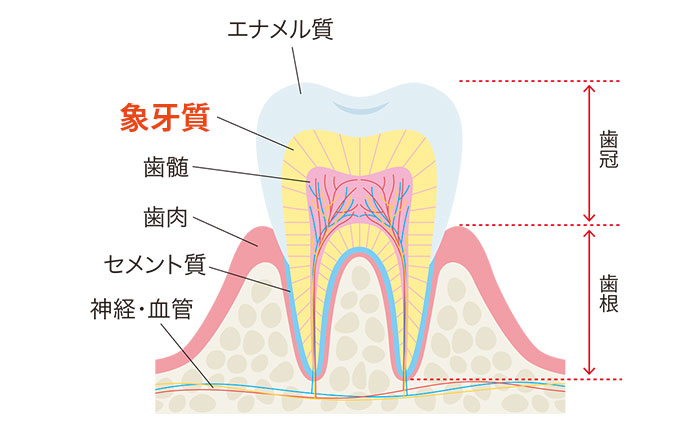

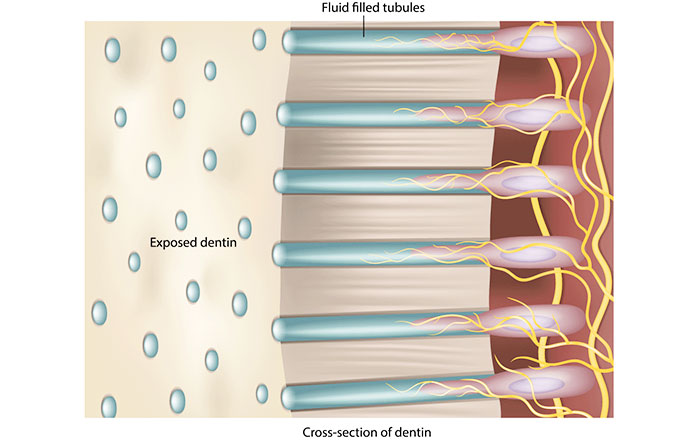

歯を削ると、神経を覆う象牙質(ぞうげしつ)という層が薄くなり、冷たいものや温かいものなどの温度刺激などが神経に加わりやすくなります。

覆髄材を一層塗ることで物理的なバリアとなり、神経に伝わる刺激を和らげる効果が期待できます。

神経の炎症を鎮める

虫歯菌が神経に近づくと、歯髄は炎症を起こして痛みを感じ始めます。覆髄材は、神経の炎症を鎮静化させる作用があるため、痛みを緩和する効果が期待できます。

新しい象牙質の形成促進

歯の大部分を構成している象牙質という層には、象牙芽細胞(ぞうげがさいぼう)という、新しい象牙質を作り出す細胞があります。

覆髄材が持つアルカリ性の性質は、象牙芽細胞を活性化させる働きがあり、覆髄材を塗布することで神経の周りに修復象牙質と呼ばれる新しい歯の層をゆっくりと作り上げていきます。

新しい象牙質は、神経を守るための天然のバリアとなってくれるので、覆髄材は、その成長を手助けする作用もあると言えるでしょう。

歯髄覆髄法の種類

虫歯の進行度合いは一人ひとり異なるため、状況に応じて種類を使い分けます。

直接法

直接歯髄覆髄法は、虫歯治療などで神経が露出した際、その部分に直接覆髄材を置いて保護する方法です。

ただし、この方法が選択できるのは、神経の露出が2mm四方以下と非常に小さく、細菌感染の可能性が低いと判断される場合に限られます。

間接法

虫歯を取り除いた結果、神経が透けて見えるほど近くなったものの、露出はしていない場合に行う治療法です。

薄くなった象牙質の上に覆髄材を一層置き、神経を保護するとともに、修復象牙質が作られるのを促すようにします。その後、詰め物や被せ物で歯を修復して治療は完了します。

暫間的間接覆髄法(ざんかんてきかんせつふくずいほう)

深い虫歯を一度ですべて取りきると、神経が露出する可能性が非常に高い場合に用いる方法です。この治療法では、あえて神経に近い部分の虫歯を一層残し、その上から覆髄材を作用させて一時的に蓋をします。

数ヶ月ほど期間を置き、新しい歯質が作られたのを確認してから、残していた虫歯を慎重に取り除き、最終的な修復を行います。

歯髄覆髄法のメリット

ここまで歯髄覆髄法がどのような治療法であるかを解説してきましたので、以降では歯髄覆髄法のメリットを具体的にご紹介していきましょう。

歯を長持ちさせられる

歯髄覆髄法の最大のメリットは、歯の神経を残せるという点です。

冒頭でもお伝えしたように、神経を抜く治療を行うと、血管も一緒に失われます。血管から供給される栄養が届かなくなった歯は脆くなり、将来的に割れたり欠けたりするリスクが高まってしまいます。

また、神経がないので痛みを感じることがありません。問題が再発しても発見が遅れがちになるため、神経を取った歯(失活歯:しっかつし)は寿命が短くなると考えられています。

歯髄覆髄法で歯の神経を残すことができれば、歯がもろくなるのを防ぎ、歯の寿命が短くなるのを防げるようになります。

根尖病巣(こんせんびょうそう)のリスクを抑えられる

神経を抜いて血管がなくなると、歯の内部に免疫細胞が届かなくなり、体の防御システムが機能しない空間ができてしまいます。

そうなると、内部で細菌が繁殖し、歯の根の先端に膿の袋を作る根尖病巣(こんせんびょうそう)という病気を引き起こす可能性が高まります。

歯髄覆髄法によって歯髄を残すことができれば、この根尖病巣ができるリスクを抑えられるようになります。

保険診療で受けられる

歯髄覆髄法は歯髄保護処置という名称で、健康保険が適用される治療です。

窓口負担が3割の場合、処置自体の費用は歯1本あたり直接法が500円ほど、間接法で120円ほどと安価なため、神経を抜く根管治療に移行する場合と比べて、治療回数や費用を抑えられます。

使用する覆髄材によっては保険適用外となることもありますが、保険の範囲内で治療を完結できる場合も多く、経済的な負担を軽減できる点もメリットと言えるでしょう。

歯髄覆髄法のデメリット

歯髄覆髄法は、デメリットもあります。治療を検討する際は、以下の点も理解しておきましょう。

すぐに効果が出るわけではない

歯髄覆髄法は、歯が本来持つ自己修復能力を利用して、神経を守る新しい歯質(修復象牙質)が作られるのを待つ治療です。

ただし、この修復象牙質はすぐにできるものではなく、数ヶ月かかることもあります。

必ず成功する治療ではありません

歯髄覆髄法で歯の神経を残そうとしても、術後に痛みが続いたり、神経の炎症が治まらなかったりすることがあります。

その場合は、歯の神経を取り除く根管治療へ移行する必要があります。根管治療については、以下のコラムで詳しく解説しておりますので、併せてご参照ください。

年齢に影響される

新しい歯質を作る細胞の働きは、年齢とともに下がっていく傾向があります。そのため、一般的に若い方の方が治療の成功率は高いとされています。

歯髄覆髄法が適用できるケース・できないケース

歯髄覆髄法が選択できるかどうかは、歯の神経がどの程度ダメージを受けているかによって決まります。

歯髄覆髄法が可能なケース

神経の炎症が一時的で回復が見込める状態(可逆性歯髄炎:かぎゃくせいしずいえん)が対象となります。具体的には以下のような状態です。

- 冷たいものや甘いものがしみるが、刺激がなくなるとすぐに痛みが治まる

- 何もしていない時には痛みがない(自発痛がない)

- 虫歯治療の際に偶発的に神経がわずかに露出した

歯髄覆髄法が難しいケース

神経の炎症が重度で自己回復が困難な状態(不可逆性歯髄炎:ふかぎゃくせいしずいえん)では、歯髄覆髄法が選択できません。こちらも具体的な症状を挙げておきましょう。

- 何もしていなくてもズキズキと脈打つように激しく痛む

- 温かいものを口に含むと痛みが強くなる、または痛みが長引く

- レントゲン検査で歯の根の先に膿の袋(根尖病巣)が確認される

歯髄炎については、歯髄炎とは?のコラムで詳しく解説しておりますので、併せてご参照ください。

歯髄覆髄法は歯の神経を残すための大切な処置

歯の神経は、歯の健康にとても大切な組織なので、可能な限り残すことが望ましいと言えます。歯の神経を守りつつ虫歯を治す方法のひとつが、今回ご紹介した歯髄覆髄法です。

ただし、この歯髄覆髄法が成功するかどうかは、治療前の診断が重要ですから、精密な検査を行える歯科医院を選ぶことがポイントになります。

ポラリス歯科・矯正歯科では、ご自身の歯を一本でも多く、一日でも長く残すことを治療方針の基本とし、的確な検査・診断のもと、患者さん一人ひとりにぴったりの治療法をご提案いたします。

もし歯髄覆髄法が適用できず、神経を取り除く根管治療が必要になった場合でも、医療法人社団 千仁会の専門医たちが精度の高い根管治療を行いますので、ご安心ください。

深い虫歯でお悩みの方や、歯の神経を可能な限り残した虫歯治療について詳しく知りたい方は、札幌駅すぐそばのポラリス歯科・矯正歯科にご相談ください。