歯の治療全般

意外と見過ごされがち?大事な頬の役割

「ほっぺ」や「ほっぺた」と聞くと、どんなイメージが浮かびますか?

ふっくらした赤ちゃんのほっぺ、美味しそうにご飯をほおばる姿…。私たちの顔の中でも、特に親しみやすいパーツですよね。

ほっぺやほっぺたとも呼ばれる頬(ほお・ほほ)は、お顔の側面の下半分です。骨がないところが多く、全体的に厚く、やわらかいのが特徴です。

頬もとても大切な役割を担っているのですが、舌や唇、歯ほど知られているわけではないようです。そこで今回は、頬の7つの役割や頬を構成する筋肉についてを解説します。

頬の7つの役割

頬の役割はたくさんありますが、特に大切なのが食事の際の動きと表情作り、お口の健康維持です。まずは、私たちの生活に身近な役割を見ていきましょう。

食べ物を運ぶ

食べ物を運ぶというと、舌の役割と思われそうですが、実は頬も関係しています。

食事をする時、頬は内側から食べ物を歯の方へ押し戻し、食べ物が歯と頬の間に落ちないようにコントロールしています。もし頬の働きがなければ、食べ物はすぐに口の横に溜まってしまい、上手に噛むことができません。

例えば、病気などで顔の片側に麻痺が残ってしまった方は、麻痺した側の頬と歯の間に食べ物や薬が溜まりやすくなることがあります。このことからも、頬も食べ物を運んでいることが分かりますね。

特に高齢者は、こうしたお口のトラブルを防ぐために、ご自身でのケアに加えて専門的なケアが重要です。詳しくは訪問歯科での口腔ケアの大切さのコラムで解説しておりますので、併せてご参照ください。

こぼさないようにする

食べ物や飲み物が口からこぼれないのは、ただ唇を閉じているからだけではありません。頬には、食べ物や飲み物がこぼれないようにする「壁」のような役割もあります。

頬を構成している筋肉がきちんと連動することで、私たちは食べ物をこぼさず、噛み潰すことができるのです。

実際、頬がない蛇や鳥は、食べ物を噛むことができず、丸呑みにしていますし、ワニは獲物を引きちぎってから飲み込んでいます。

表情を作る

顔には表情を作るための表情筋と呼ばれる筋肉が30種類以上も存在しています。もちろん頬の部分にも存在し、私たちの様々な顔の表情を作り出します。

嬉しい時の笑顔はもちろん、怒りや驚きといった様々な表情は、頬の筋肉がしなやかに動くことで生まれます。

顔の輪郭を形作る

頬の筋肉は顔の輪郭も形作ります。筋肉がしっかりしていると、頬はふっくらとハリを保ち、若々しい印象を与えてくれます。

逆に、年齢とともに筋肉が衰えたり、硬くなったりすると、頬を支える力が弱まり、たるみやほうれい線が目立つようになってしまうこともあります。

頬の筋肉は、フェイスラインを形作る上でも重要な役割を果たしているのです。もし肌のたるみやほうれい線が気になる方は、以前コラムでご紹介したミューイングを試してみても良いでしょう。

歯並びを支える

歯並びは、外側からの頬の圧力と、内側からの舌の圧力が絶妙なバランスで保たれることで維持されています。

もし、頬の筋肉が弱かったり、逆に舌で歯を押す癖があったりすると、このバランスが崩れ、出っ歯や歯と歯の間に隙間ができるなど、歯並びに影響が出ることがあります。

頬は歯が正しい状態に並ぶための役割も担っているのです。

お口の中を清潔に保つ

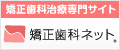

頬が動くと唾液の分泌が促されます。唾液については様々なコラムでお伝えしてきたように、食べかすを洗い流したり、酸性に傾いた口の中を中和したり、歯の修復(再石灰化)をしたりする自浄作用があり、お口を健康に保つための大切な役割を担っています。

頬の筋肉をしっかり動かして食事をすると、これらの作用も高まり、虫歯や歯周病のリスクを減らすことにつながります。

声を作ることにも関係する

話す時には主に舌や唇が動きますが、実は頬も発声をサポートしています。

頬が柔軟に動くことで口の中の空間が微妙に変化し、声の響きが調整されます。アナウンサーや歌手が表情筋のトレーニングを行うのも、この働きが重要だからと言えるでしょう。

頬を構成する筋肉の種類

では、どうして頬はこんなに器用な動きができるのでしょうか?その秘密は、頬を構成しているたくさんの筋肉にあります。ここでは、代表的な筋肉をご紹介します。

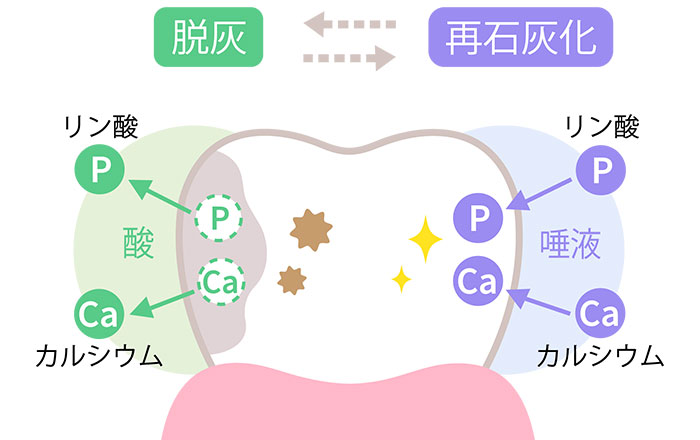

頬筋(きょうきん)

頬筋は、頬の広い範囲を覆う筋肉です。口の周りを囲む口輪筋(こうりんきん)とつながっており、主に次のような働きを担っています。

- 口をすぼめる

- 食べ物を口の中に押し戻す

- 口角を引き上げる

頬筋は、食事と表情の両方を支える多機能な筋肉です。口角を引き上げる役割を持つため、笑顔を作れるのも頬筋のおかげと言えますね。

大頬骨筋(だいきょうこつきん)

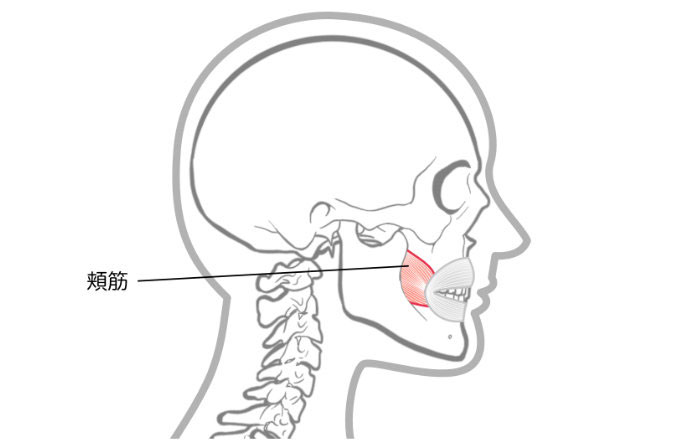

大頬骨筋は、頬骨から口角の皮膚にかけて広がっている筋肉です。

頬筋と同じく口輪筋につながっており、大頬骨筋も、頬筋と同じように口角を引き上げる働きを持っていますが、頬筋よりも外側に向けて引き上げます。

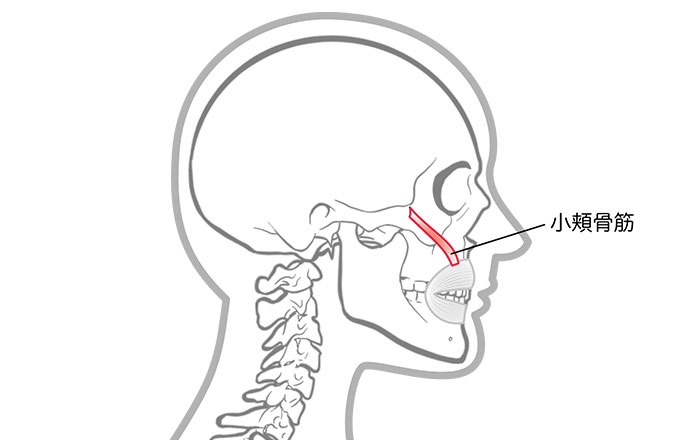

小頬骨筋(しょうきょうこつきん)

小頬骨筋は、頬骨から上口唇にかけて広がる筋肉で、大頬骨筋よりも上にあります。また、口輪筋にもつながっており、小頬骨筋は上口唇を斜め上に引き上げる働きを持っています。

お伝えしたように、大頬骨筋と小頬骨筋の2つは頬骨から口元にかけて伸びる筋肉であり、大頬骨筋が口角を斜め上に引き上げ、小頬骨筋が上唇を引き上げることで、笑顔を作ります。

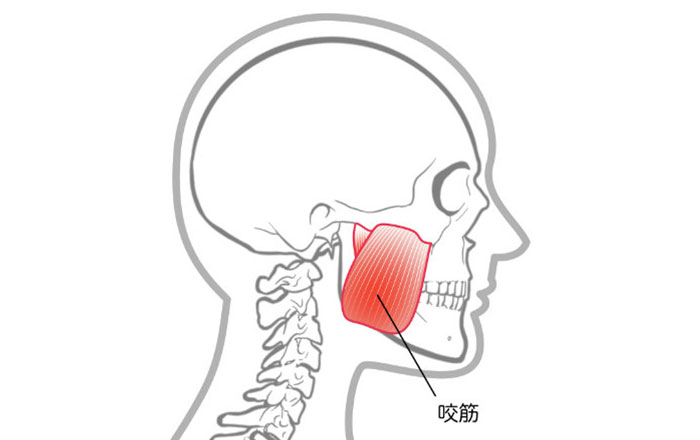

咬筋(こうきん)

奥歯をぐっと噛みしめた時に、頬の後ろで硬くなるのが咬筋です。

食べ物を噛み砕くための大切な筋肉ですが、食いしばりや歯ぎしりで過度に緊張しやすいという特徴もあるため、咬筋の緊張が頭痛や肩こりの原因になることがあります。

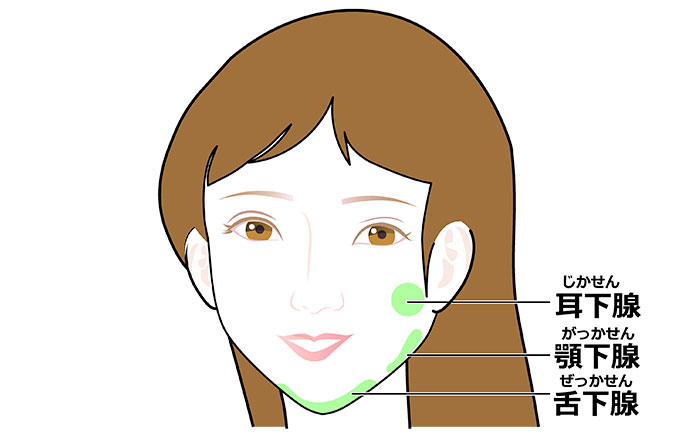

唾液腺も存在する

頬には、筋肉だけでなく耳下腺(じかせん)という唾液腺の出口があります。耳下腺はおたふく風邪で腫れることで知られる、耳の下にある唾液腺です。

耳の下あたりから導管(どうかん)というトンネルを通って、上顎の第一大臼歯のあたりにある出口から唾液を分泌します。

この周辺は唾液に含まれるカルシウムなどが付着しやすく、歯石がたまりやすい場所のひとつです。

頬の役割を知って、お口の健康意識を高めよう

今回は、頬の役割について説明しました。頬は、もともとは食べ物を効率よく摂るために発達した筋肉ですが、人間はこれをコミュニケーションの道具としても使うようになりました。

それだけでなく、頬は歯並びを支え、口内環境を清潔に保つなど、お口全体の健康にとっても重要な役割を担っています。

普段あまり意識することのない頬ですが、今回のコラムを通して、その重要性をご理解いただけたのではないでしょうか。豊かな表情で会話し、美味しく食事をし、そして健康なお口を維持するために、頬の働きにも関心を持っていただけたら幸いです。

ポラリス歯科・矯正歯科では、頬はもちろん、舌や唇とのバランス、噛み合わせまで含めた、お口全体の総合的な診療を大切にしています。お口のことで気になることや相談してみたいことがございましたら、どうぞお気軽に札幌駅すぐそばのポラリス歯科・矯正歯科にご来院ください。